Dernière modification de l’article le 18 novembre 2025 par Admin

On a déjà connu ces combats d’arrière-garde.

L’arrivée de l’automobile avait transformé la calèche en symbole du passé.

L’arrivée d’internet avait ouvert le savoir au monde entier, malgré ceux qui juraient que « ça tuerait les bibliothèques ».

Aujourd’hui, c’est l’IA.

Un nouveau tournant.

Un outil puissant.

Et surtout : une réalité.

Vouloir l’ignorer revient à brandir une bougie en plein plein jour.

La lumière est là.

Le monde a changé.

Le nier ne ralentit rien : cela vous dépasse simplement plus vite.

Mais alors…

Comment utiliser l’IA dans l’enseignement et la formation ?

Est-ce un futur lointain, une fiction pédagogique ?

Pas du tout.

Plusieurs pays sont déjà en avance et ont intégré l’IA dans leurs politiques éducatives.

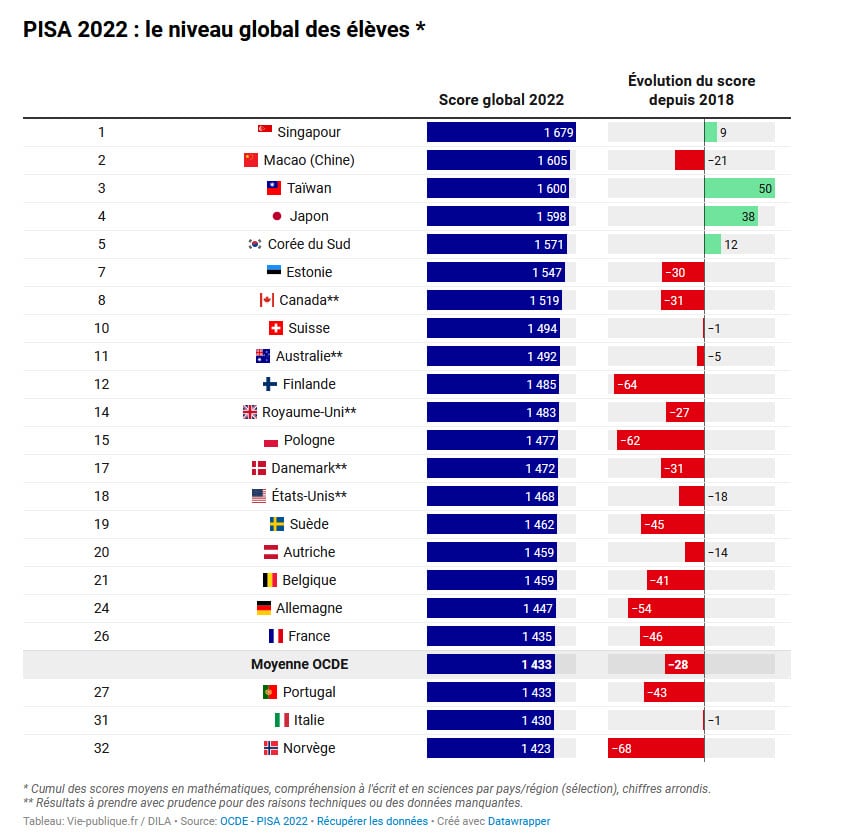

- Singapour — 1er au classement PISA 2022

- Corée du Sud — 5ᵉ

- Estonie — 7ᵉ

- Chine — enseignement de l’IA généralisé dans certaines provinces

- Émirats arabes unis — formation massive des enseignants

Et pendant ce temps…

La France navigue autour de la 26ᵉ place [1]

Article et texte écrits par Jean-François MICHEL Auteur « Les 7 profils d’apprentissage » Éditions Eyrolles 2005, 2013, 2019 et 2024

L’IA, une bataille perdue d’avance… pour ceux qui refusent de la regarder

Alors, la question n’est plus :

« L’IA a-t-elle sa place dans l’enseignement ? »

La vraie question devient : « Serez-vous parmi ceux qui l’utilisent… ou parmi ceux qui la subissent ? »

Entrons dans le concret.

L’IA donne une assistance à l’enseignant, qui a pris conscience que son travail ne se cantonne pas à transmettre un savoir disponible de partout, aujourd’hui. C’est de le transmettre mieux.

Pendant longtemps, l’école fonctionnait comme une grande bibliothèque vivante.

L’enseignant détenait le savoir et les élèves venaient le recevoir.

Ce modèle a basculé.

Aujourd’hui, le savoir circule partout, instantanément. Et cela ne date pas de l’apparition de l’IA avec ChatGPT, mais depuis l’essor d’internet avec les réseaux sociaux.

Simplement l’IA révèle, exacerbe même cette vérité.

Et l’enseignant a pris conscience d’une évolution majeure : son rôle ne se limite plus à transmettre un contenu accessible depuis n’importe quel écran.

Son rôle, désormais, consiste à le transmettre mieux.

C’est précisément là que l’IA intervient.

Enlevez la croyance fort limitante que IA = niveau plus faible des élèves.

L’IA ne retire rien à l’enseignant : elle lui donne une assistance, un appui, un prolongement.

Elle devient une ressource, pas un remplacement.

L’école n’est plus un réservoir de connaissances.

Elle devient une forge.

Dans une forge, on ne conserve pas le métal :

on le travaille, on le chauffe, on l’étire, on lui donne forme.

L’IA apporte ce métal brut.

Parfois brillant, parfois mal poli, souvent incomplet.

Mais la transformation, elle, reste humaine.

Voici quelques exemples concrets

– Vous préparez une séquence d’histoire ?

L’IA peut vous proposer trois versions de la même explication : une pour les élèves fragiles, une pour les élèves avancés, une version métaphorique pour capter l’attention.

Vous passez moins de temps à fabriquer la matière… et davantage à la faire vivre.

– Un élève bloque sur une notion de mathématiques ?

L’IA peut générer une analogie : « une équation à deux inconnues, c’est comme deux chemins qui doivent se croiser au même endroit ».

L’élève visualise. Vous, vous accompagnez.

– Vous préparez un débat philosophique ?

L’IA peut simuler un argument contradictoire, un contre-exemple, une objection.

Vous utilisez ces éléments comme tremplin pour approfondir la pensée de vos élèves.

Vous ne déléguez pas la réflexion : vous la provoquez.

Face à vous, l’IA ne devient ni rivale ni obstacle.

Elle devient un outil dans votre ceinture :

– un assistant pour préparer,

– un révélateur pour clarifier,

– un multiplicateur d’efficacité.

Elle agit comme un commis dans une cuisine professionnelle :

elle coupe, trie, prépare les ingrédients.

Mais c’est vous qui assaisonnez, équilibrez, goûtez, ajustez.

C’est vous qui transformez l’ensemble en un plat qui nourrit vraiment.

Et surtout, elle ne touche pas à ce que la machine ne saura jamais produire :

la nuance,

la relation,

l’intuition,

l’étincelle qui donne envie d’apprendre.

Un modèle de langage peut proposer une leçon,

mais il ne peut pas remarquer le regard qui s’éclaire,

le froncement de sourcils qui signale une incompréhension,

ou l’hésitation d’un élève qui a besoin d’encouragement.

L’IA peut accélérer.

Elle peut faciliter.

Elle peut amplifier.

L’enseignant demeure le maître artisan.

Il façonne.

Il ajuste.

Il affine.

Il révèle le sens.

Il transforme un contenu en apprentissage vivant.

Face à lui, l’IA ne devient ni rivale ni obstacle.

Elle devient un outil dans sa ceinture :

- un assistant pour préparer,

- un révélateur pour clarifier,

- un multiplicateur d’efficacité.

Et surtout, elle ne touche pas à ce que la machine ne saura jamais produire : celui de transmettre mieux — profondément, humainement, intelligemment —

cela reste du domaine de l’enseignant.

2. Le vrai risque : l’élève qui consomme l’IA comme un fast-food intellectuel

Étude du MIT [2]:

• 60 % de temps gagné,

• 32 % d’effort cognitif en moins,

• 83 % d’oubli derrière.

Quand l’IA « fait à la place de », la mémoire se ferme.

Comme un muscle jamais sollicité.

Le danger n’est pas l’IA.

Le danger, c’est l’usage passif de l’IA.

L’élève qui copie-colle n’apprend rien.

L’élève qui interroge, ajuste, analyse, compare… se renforce.

Alors, comment éviter ce fast-food intellectuel ?

En transformant l’IA

non pas en cuillère…

mais en tremplin.

1. Les élèves demandent à l’IA de « faire le devoir »

Situation courante : un élève demande à l’IA un développement ou un commentaire, puis le copie-colle.

Résultat : aucune appropriation, aucune mémorisation.

Solution en classe :

Demandez-leur ensuite :

- « Reformule en trois phrases ce que tu viens de rendre. »

- « Explique cette idée à ton voisin sans relire ton texte. »

En trente secondes, vous détectez le niveau réel d’intégration.

L’élève comprend aussi que l’usage passif ne lui permet pas de tenir ses explications.

2. L’IA résout trop vite… mais l’élève ne comprend pas

Exemple :

Un élève en mathématiques utilise l’IA pour résoudre une équation.

Le résultat est correct, mais il n’a aucune idée du raisonnement.

Approche possible :

Vous lui demandez :

- « Peux-tu me montrer les étapes ? »

ou - « Propose trois erreurs possibles que l’IA aurait pu faire. »

L’élève doit alors activer sa réflexion.

L’exercice devient vérification, raisonnement, analyse — et non pas simple réception.

3. L’IA résume un texte : attractif, mais dangereux

En français ou en histoire, les élèves demandent un résumé prêt-à-l’emploi.

Ils gagnent du temps… mais perdent les nuances, les idées essentielles, le vocabulaire.

En classe, vous pouvez proposer :

- « Compare le résumé de l’IA avec ton propre résumé. Quelles idées as-tu oubliées ? »

- « Ajoute trois éléments importants absents du résumé généré. »

Cela les oblige à lire réellement la source et à comprendre ce qui manque.

4. L’IA rédige un paragraphe… mais sans voix personnelle

L’élève utilise l’IA pour rédiger un argument, mais le texte ne porte aucune trace de sa pensée.

Vérification simple :

- « Réécris ce paragraphe avec un exemple personnel. »

- « Ajoute une objection que tu pourrais faire à l’IA. »

L’élève doit réintroduire son esprit critique et sa propre pensée.

5. L’usage de l’IA pour la traduction : rapide, mais sans apprentissage

En langues étrangères, comme l’anglais, l’allemand, l’espagnol, les élèves font traduire un texte complet par l’IA.

Ils obtiennent la bonne réponse, mais n’apprennent aucun mot.

Transformation pédagogique :

- « Identifie cinq choix de traduction que l’IA a faits, et propose une alternative possible. »

- « Souligne les tournures que tu ne connaissais pas. »

L’élève reste actif, il observe la langue plutôt que de la subir.

En résumé

L’IA devient dangereuse seulement lorsqu’elle remplace l’effort cognitif.

Elle devient puissante lorsqu’elle stimule l’effort cognitif.

Votre rôle n’est pas de bannir l’IA, mais de l’encadrer pour qu’elle devienne :

- un tremplin,

- un accélérateur de pensée,

- un outil de métacognition,

- jamais un distributeur automatique de réponses.

3. Le renversement : le savoir n’est plus la fin, mais le début

Le savoir n’est plus la tour à gravir.

Il devient le point de départ.

Autrefois, l’objectif était d’atteindre le sommet : retenir une date, mémoriser une règle, apprendre une définition, reproduire une démonstration.

Aujourd’hui, ce sommet est disponible en un clic.

Ce qui change tout.

L’apprentissage ne se termine plus là où l’IA donne une réponse.

Il commence là où l’IA s’arrête.

Votre rôle ?

- transformer une réponse trop parfaite en objet à disséquer, comme un chirurgien pédagogique qui ouvre délicatement un texte pour montrer ce qu’il contient vraiment — forces, omissions, failles, angles morts.

- transformer une explication trop fluide en matière à questionner, parce qu’une réponse sans aspérités empêche parfois de réfléchir.

Une compréhension véritable naît souvent d’une résistance, d’un doute, d’un frottement. - transformer une proposition d’IA en terrain d’entraînement au discernement, un peu comme un maître d’armes utilise un mannequin d’entraînement :

l’objectif n’est pas que le mannequin gagne, mais que l’élève progresse en s’y confrontant.

L’IA propose.

L’élève interroge.

L’enseignant sculpte.

Vous devenez le metteur en scène du raisonnement

Votre rôle dépasse la transmission.

Vous orchestriez déjà l’attention, la compréhension, l’engagement.

Avec l’IA, vous devenez le metteur en scène du raisonnement.

Une réponse générée par l’IA peut devenir :

1. Une scène à analyser

« Où l’IA s’est-elle trompée ? »

« Qu’a-t-elle oublié ? »

« Pourquoi cette formulation est-elle ambiguë ? »

Les élèves ne lisent plus : ils enquêtent.

La réponse devient un décor à explorer, pas un verdict final.

2. Une partition à réécrire

Proposez :

« À partir de cette réponse, crée une version plus claire, plus concise ou plus nuancée. »

L’élève ne subit plus le texte.

Il le transforme.

Il devient compositeur plutôt qu’interprète.

⚖️ 3. Un argument à juger

Demandez : « L’IA affirme X. Es-tu d’accord ? Pourquoi ? Quels contre-arguments peux-tu formuler ? »

On entre dans la pensée critique.

La classe devient un tribunal intellectuel.

Les élèves y apprennent la nuance, la justification, la rigueur.

4. Un prototype à améliorer

« L’IA propose ceci. Comment l’améliorer ? Quelle donnée manque ? Quelle hypothèse serait à vérifier ? »

Chaque réponse devient un objet qu’on ajuste, qu’on polit, qu’on renforce.

Exactement comme un artisan travaille la matière brute.

Exemples concrets pour vos cours

En histoire

L’IA donne un résumé de la Révolution française.

Vous demandez :

- « Trouve trois nuances absentes. »

- « Ajoute les causes sociales que l’IA n’a pas mentionnées. »

Le contenu devient matière à enrichir.

En sciences

L’IA explique la photosynthèse.

Vous lancez :

- « Demande à l’IA une erreur volontaire, puis corrige-la. »

- « Fais un schéma à partir de la réponse générée. »

On passe du texte à la conceptualisation.

En français

L’IA interprète un poème.

Vous proposez :

- « Donne une autre interprétation plausible. »

- « Quelle idée centrale manque à son analyse ? »

On développe la sensibilité littéraire.

En mathématiques

L’IA résout une équation.

Vous demandez :

- « Reproduis la démarche étape par étape comme si tu enseignais à un camarade. »

- « Quelle autre méthode pourrait fonctionner ? »

L’élève ne regarde plus : il réplique.

Le renversement pédagogique

Avant :

Savoir = objectif.

Désormais :

Savoir = matière première.

L’apprentissage naît de ce que l’élève fait avec le savoir.

L’IA peut donner la réponse,

mais vous donnez le sens,

la structure,

le cadre,

la profondeur.

Vous n’êtes plus seulement celui qui éclaire le chemin.

Vous êtes celui qui choisit sur quelles pierres les élèves poseront leurs pieds.

Vous devenez le metteur en scène du raisonnement,

celui qui transforme un texte généré en outil d’analyse,

une réponse automatique en levier de réflexion,

une proposition imparfaite en opportunité pédagogique.

Et c’est précisément là que votre rôle devient plus important que jamais.

Voici des solutions concrètes, immédiates et faciles à mettre en œuvre pour intégrer l’IA dans vos cours (ou vos formations), non pas pour remplacer l’apprentissage… mais pour l’amplifier, le structurer et le rendre plus vivant. »

Solution 1 — La « chasse aux erreurs de l’IA »

Parce que l’IA se trompe.

Souvent.

Mais subtilement.

Ses réponses sont parfois tellement fluides, bien formulées, bien structurées…

qu’on oublie de les questionner.

C’est justement ce qui en fait un excellent terrain d’entraînement pour les élèves.

a. L’IA rédige une réponse correcte… mais imparfaite.

Vous demandez à l’IA :

« Explique la séparation des pouvoirs en 5 lignes. »

Elle produit un texte propre, lisse, séduisant… mais qui oublie Montesquieu, ou confond législatif et exécutif.

Ou en sciences :

Elle décrit la photosynthèse… mais oublie une étape, un enzyme, ou inverse le rôle de la lumière.

Ou en français :

Elle interprète un poème… mais de manière hyper-générale, sans profondeur.

Ce n’est pas faux.

Ce n’est pas exact.

C’est entre les deux, donc parfait pour apprendre.

b. Les élèves cherchent les failles.

Vous distribuez la réponse générée aux élèves (ou la projetez).

Et là commence le jeu :

« Trouvez ce qui vous semble étrange. »

« Qu’est-ce qui manque ? »

« Quelle phrase vous met le doute ? »

L’élève n’est plus spectateur : il devient détective.

Métaphore :

La réponse de l’IA est une façade impeccable…

mais derrière le crépi, certaines briques sont mal posées.

Votre classe devient un chantier d’inspection.

c. Chaque groupe argumente, vérifie, documente.

Les élèves se mettent par groupe.

Ils cherchent des sources : manuel, cours, schémas, corpus.

Ils s’interrogent :

« Est-ce vraiment une erreur ? Ou juste une formulation maladroite ? »

Ils apprennent à vérifier, croiser, justifier.

Ils ne mangent plus le savoir tout prêt.

Ils cuisinent.

d. La classe débat : « Erreur ou nuance ? »

Vous animez un débat où chaque groupe défend sa position :

- « Ici, l’IA se trompe. »

- « Non, c’est une simplification. »

- « Ce passage est incomplet, mais pas faux. »

- « Là, elle généralise trop. »

Les élèves apprennent la nuance, la précision, l’argumentation.

Métaphore :

Vous transformez la salle en tribunal du savoir.

L’IA est le témoin.

Les élèves sont les avocats.

Vous êtes le juge… mais un juge qui encourage la contradiction.

e. Les élèves rédigent une version améliorée.

Ils prennent la réponse initiale et la réécrivent :

plus juste, plus précise, plus complète…

ou plus claire.

Ils se rendent compte que comprendre,

ce n’est pas seulement repérer les erreurs :

c’est être capable de mieux formuler que la machine.

Et cela, l’IA ne peut pas le faire à leur place.

f. On termine sur : « Comment garder une posture active face à la machine ? »

Vous concluez par une réflexion :

- « Quand l’IA répond trop vite, que dois-je me demander ? »

- « Quand dois-je vérifier ? »

- « Comment puis-je rester acteur ? »

C’est un moment de métacognition.

Les élèves apprennent non seulement une notion,

mais une posture intellectuelle :

ne pas se laisser hypnotiser par un texte bien rédigé.

Effet pédagogique :

L’élève ne consomme plus. Il développe son expertise.

Il cesse d’être un lecteur passif de réponses parfaites.

Il devient un artisan de la connaissance :

il démonte, analyse, corrige, reconstruit.

Plus qu’un exercice,

c’est une éducation au discernement,

une compétence essentielle dans un monde où l’IA est omniprésente.

Solution 2 — L’IA comme miroir métacognitif

Demandez à l’IA :

• de reformuler la réponse d’un élève,

• de proposer une version plus robuste,

• puis de comparer les deux point par point.

L’élève découvre :

• ses raccourcis,

• son manque de vocabulaire,

• ses angles morts,

• ses biais.

L’IA devient une lunette grossissante que même l’enseignant ne pourrait pas tenir pour 30 élèves simultanément.

Exemples concrets par matière

En français : renforcer l’expression écrite

Un élève écrit :

« Le personnage est triste parce qu’il est seul. »

Vous demandez à l’IA :

• « Reformule cette phrase pour un niveau plus avancé. »

• « Propose une version plus précise. »

• « Compare les deux points par point. »

L’IA génère :

« Le personnage manifeste une profonde mélancolie, nourrie par un sentiment d’isolement persistant. »

Comparaison fournie par l’IA :

- vocabulaire plus riche,

- nuance plus fine,

- explication plus développée.

L’élève voit immédiatement ce qui manque dans sa formulation.

Il comprend comment enrichir sa pensée, pas seulement qu’elle est “insuffisante”.

En mathématiques : clarifier un raisonnement

Un élève explique une équation avec une phrase approximative :

« On passe le 3 de l’autre côté et ça devient 9. »

Vous demandez à l’IA :

• « Reformule cette explication en utilisant le vocabulaire mathématique correct. »

• « Donne une version plus explicite. »

• « Compare les deux. »

L’IA reformule :

« On soustrait 3 des deux membres de l’équation, ce qui permet d’isoler x dans le premier membre. »

Comparaison :

- vocabulaire correct,

- étapes explicitées,

- justification présente.

L’élève comprend ce qu’il a “sauté”, ce qu’il a “intuité” mais pas formulé.

En histoire-géographie : structurer la pensée

Exemple :

Un élève rend une phrase sur les causes de la Révolution française :

« C’est parce que les gens en avaient marre du roi. »

Vous demandez à l’IA de :

• reformuler,

• renforcer,

• comparer.

L’IA produit :

« La Révolution française résulte notamment d’une crise sociale profonde, alimentée par l’injustice fiscale, les inégalités entre ordres et la perte de légitimité du pouvoir royal. »

Comparaison fournie :

- précision historique,

- pluralité de causes,

- vocabulaire spécifique,

- complexité absente de la version élève.

L’élève se rend compte de la simplification excessive qu’il faisait.

En sciences : enrichir les explications

Un élève écrit :

« La cellule respire grâce à l’oxygène. »

Vous demandez à l’IA :

• une reformulation scientifique,

• une version plus complète,

• une comparaison.

L’IA répond :

« La respiration cellulaire utilise l’oxygène pour dégrader le glucose en énergie, sous forme d’ATP, tout en libérant du dioxyde de carbone. »

Comparaison :

- précision du processus,

- vocabulaire scientifique,

- mécanisme explicité.

L’élève voit ce qu’il a omis.

En langues étrangères : améliorer la précision

Un élève écrit :

“He is very nice with me.”

Vous demandez à l’IA :

• une version plus naturelle,

• une version plus précise,

• une comparaison.

L’IA propose :

“He is very kind to me.”

ou

“He treats me with kindness.”

Comparaison :

- correction de la préposition,

- précision du sens,

- formulation idiomatique.

L’élève comprend immédiatement son erreur, sans se sentir jugé — c’est “l’IA qui le montre”.

Pourquoi cela fonctionne si bien ?

Parce que l’IA :

- montre immédiatement le “gap” entre ce que l’élève produit et ce que l’on attend,

- rend visible l’invisible : raccourcis, imprécisions, omissions, maladresses,

- personnalise le retour sans jugement,

- libère du temps à l’enseignant pour accompagner, corriger, encourager.

L’IA devient un miroir.

Elle renvoie à l’élève une image plus précise de ce qu’il produit.

Elle amplifie ce que vous faites déjà en tant qu’enseignant — mais que vous ne pouvez pas faire trente fois en même temps.

Métaphore finale :

L’IA n’est pas un correcteur automatique.

C’est une lampe torche cognitive :

elle éclaire les zones d’ombre de la pensée de chaque élève,

pendant que vous, vous éclairez ceux qui sont en train de devenir eux-mêmes.

Solution 3 — L’IA comme assistant de différenciation

Dans une classe, rien n’avance à la même vitesse.

Certains comprennent en une minute,

d’autres en cinq,

d’autres encore ont besoin d’un détour, d’un exemple concret, d’un schéma, d’un récit, d’une mise en situation.

C’est là que l’IA devient un formidable assistant.

Elle peut générer instantanément :

Une consigne simplifiée,

par exemple : « Réécris cette consigne pour un élève de 6ᵉ qui a du mal avec les formulations complexes. »

Exemples par matière :

- Français :

« Réécris la consigne Rédige un paragraphe argumenté avec connecteurs logiques en version plus simple. » - Mathématiques :

« Simplifie la consigne Résous cette équation du premier degré et justifie chaque étape. » - Histoire-Géo :

« Reformule la consigne Explique les causes de la Première Guerre mondiale pour un élève allophone. » - SVT :

« Simplifie la consigne Décris le rôle des enzymes dans la digestion. »

Un texte adapté,

en demandant par exemple :

« Reformule ce texte documentaire en version 3 lignes, 5 lignes et 10 lignes ».

Vous obtenez trois niveaux de difficulté en quelques secondes.

Exemples par matière :

- Français :

Transformer un extrait documentaire en trois niveaux de lecture. - Histoire :

Résumer un texte sur la Révolution française en trois longueurs différentes. - Sciences :

Adapter une définition complexe (ex : “mitochondrie”) en trois versions : simple, intermédiaire, experte. - Langues :

Proposer une version plus simple d’un texte en anglais pour un élève en difficulté.

Une activité calibrée pour un profil spécifique (auditif, visuel, kinesthésique),

par exemple :

• « Transforme cette leçon en carte mentale. »

• « Propose une explication sous forme de métaphore. »

• « Imagine une activité où l’élève manipule ou bouge. »

Exemples par matière [ dans le modèle des 7 profils d’apprentissage]:

- Mathématiques (profil visuel) :

« Transforme cette démonstration en schéma étape par étape. » - Français (profil auditif) :

« Explique cette règle de grammaire sous forme d’histoire racontée. » - Physique (profil kinesthésique) :

« Propose une mini-expérience simple que les élèves peuvent faire en classe pour comprendre l’électricité. » - EMC (profil auditif) :

« Fais une métaphore pour expliquer la liberté d’expression. »

un exemple supplémentaire pour celui qui bloque,

par exemple :

« Donne-moi trois exemples concrets de proportionnalité dans la vie quotidienne d’un collégien. »

ou

« Propose un problème plus simple avec les mêmes notions. »

Exemples par matière :

- Mathématiques :

Générer d’autres situations de proportionnalité (recettes, vitesse, achats…). - Français :

Donner un deuxième exemple de paragraphe argumenté structuré. - SVT :

Proposer un schéma plus simple pour comprendre la respiration cellulaire. - Physique-chimie :

Fournir un cas plus facile d’équilibrage d’équations chimiques. - Histoire :

Donner un autre exemple de conséquence de la révolution industrielle.

L’IA devient une machine à produire des variantes pédagogiques, exactement quand vous en avez besoin.

Pendant ce temps…

Vous vous concentrez sur ce que la technologie ne produira jamais :

la présence,

la manière dont vous entrez dans la salle, dont vous posez une main sur une épaule, dont vous observez un froncement de sourcil qui dit : « Je ne comprends plus ».

Aucune IA ne “sent” une classe.

la relation,

le climat de confiance qui fait qu’un élève ose poser une question,

le sourire qui rassure,

l’ajustement de votre voix quand vous voyez que l’attention décroche.

Cette alchimie est humaine.

l’intelligence du moment humain,

le changement de stratégie que vous décidez en une seconde,

la phrase improvisée qui débloque une explication,

l’activité que vous inventez parce que vous sentez que la classe a besoin d’un détour.

Aucune machine ne possède cette intuition-là.

Solution 3 — L’IA comme simulateur de pensée

L’une des utilisations les plus puissantes de l’IA, quand elle est bien encadrée, consiste à la transformer en adversaire intellectuel, en partenaire de débat, en générateur d’angles morts.

L’objectif n’est pas que l’IA donne la réponse.

L’objectif est que l’élève apprenne à penser en se frottant à elle.

Ce n’est plus l’IA qui travaille à la place de l’élève.

C’est l’IA qui provoque le travail de l’élève.

1. L’IA comme contradicteur intelligent

Vous lancez la consigne :

« On va demander à l’IA une réponse, puis votre mission sera de la contredire. »

Cela fonctionne parfaitement :

En français

Vous demandez à l’IA :

« Explique pourquoi le héros de cette nouvelle est courageux. »

Puis vous demandez aux élèves :

- « Trouvez trois arguments qui montrent le contraire. »

- « Quelle nuance l’IA a oubliée ? »

- « Quelle interprétation alternative pourrait être défendue ? »

L’élève devient analyste, pas simple lecteur.

En histoire-géographie

L’IA propose :

« La Révolution française est principalement causée par la crise financière. »

Vous demandez :

- « Quels autres facteurs majeurs sont absents ? »

- « L’IA simplifie-t-elle trop ? »

- « Quelle phrase pourrait induire en erreur un lecteur ? »

La machine sert de point d’appui pour développer l’esprit critique.

2. L’IA comme générateur d’angles morts

Demandez à l’IA :

« Donne-moi une explication à ce phénomène scientifique. »

Puis :

« Liste cinq hypothèses alternatives, même si elles sont moins probables. »

Ensuite, les élèves doivent :

- classer les hypothèses,

- éliminer les incohérentes,

- justifier celles qu’ils conservent.

Exemple en SVT

« Pourquoi le taux de CO₂ augmente-t-il ? »

L’IA répondra avec les causes principales.

Les élèves doivent ensuite :

- repérer quelles causes sont majeures,

- différencier les causes anthropiques et naturelles,

- hiérarchiser.

On passe du simple “savoir” à la structuration de la pensée.

3. L’IA pour créer des erreurs… à corriger

C’est un exercice extrêmement puissant.

Vous demandez :

« IA, propose une explication… mais ajoute volontairement une erreur subtile. »

Ou alors :

« Fais une réponse plausible mais incomplète. »

Les élèves doivent :

- repérer l’erreur,

- comprendre pourquoi elle est trompeuse,

- proposer une correction,

- justifier la correction.

Exemple en mathématiques

L’IA résout une équation, mais oublie de changer le signe en passant un terme de l’autre côté.

L’élève repère, argumente, corrige.

Exemple en physique

L’IA explique la gravité mais confond masse et poids.

L’élève doit réparer la confusion.

Ce type d’activité renforce la vigilance intellectuelle.

4. L’IA pour “tester” la solidité d’une idée

Vous demandez à l’IA :

« Donne-moi l’argument le plus fort CONTRE cette idée. »

Puis aux élèves :

- « Comment répondre à cet argument ? »

- « Quelle preuve peut-on apporter ? »

- « Comment améliorer notre position initiale ? »

Exemple en EMC

Débat : La liberté d’expression doit-elle être sans limites ?

L’IA propose un argument contre.

Les élèves construisent un contre-argument, s’entraînent à argumenter, nuancer, justifier.

⚙️ 5. L’IA comme simulateur de situation réelle

Vous pouvez utiliser l’IA pour simuler :

- un entretien d’embauche,

- une conversation historique (Robespierre, De Gaulle, Marie Curie),

- un débat scientifique,

- une situation à résoudre.

Exemple en langues

L’IA simule un dialogue dans un restaurant.

Puis vous demandez aux élèves :

- « Quelles phrases pourrais-tu améliorer ? »

- « Quelle expression idiomatique l’IA n’utilise pas ? »

- « Reformule la réplique de façon plus naturelle. »

Ils apprennent à ajuster, pas seulement à répéter.

Conclusion : l’IA n’est pas une route à éviter. C’est une monture à apprivoiser.

Refuser l’IA, c’est refuser le monde dans lequel vivent les élèves.

L’ignorer, c’est laisser la technologie guider l’élève à votre place.

S’en méfier, c’est la subir.

Mais l’apprivoiser ?

C’est reprendre les rênes.

Imaginez un cheval puissant.

Monté sans préparation : chute immédiate.

Fui par peur : zéro mouvement.

Guidé avec maîtrise : voyage vers des territoires pédagogiques inexplorés.

L’IA ne vole pas à votre place.

Elle vous emporte plus loin, si vous prenez les rênes.

Notes et références

[1] Résultats du PISA 2022 (Volume I) https://www.vie-publique.fr/eclairage/19539-resultats-des-eleves-la-france-et-le-classement-pisa-2022

[2] Ioan Roxin professeur émérite à l’université Marie et Louis Pasteur « IA générative : le risque de l’atrophie cognitive » https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/neurosciences/ia-generative-le-risque-de-latrophie-cognitive/

Titre : Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task – https://arxiv.org/abs/2506.08872 (attention à la mise en ligne de l’article, l’étude est toujours en préprint).

Un exemple positif est insuffisant. Parfois l’IA semble aider, et parfois elle n’aide pas du tout.

AMA, le plus gros problème de l’IA est sa versatilité. Exactement la même question posée

– à deux instants différents

– par deux utilisateurs différents

– à deux robots IA différents

ne donnera pas forcément la même réponse, et la différence peut-être significative…

l’IA donne DES réponses à UNE question.

En cela, utiliser l’IA de manière efficace demande des compétences particulières, du temps et de l’énergie. Ce n’est pas aussi simple qu’on veut nous le faire croire.

Bonjour,

Merci pour votre message et votre apport.

Oui, vous avez raison, pour le moment l’utilisation efficace d’une IA demande des compétences. Ne serait-ce pour que l’IA fasse le travail pour lequel elle destinée : celui d’assistant.

Bien cordialement

Jean-François

Merci pour le travail formidable que vous faites pour aider les coachs les parents et la communauté scolaire pour l’atteinte efficace des objectifs de chacun selon son rôle et sa position. Moi je me nourris à la source de vos articles et enseignements pour non seulement renforcer mes propres capacités mais surtout pour éclairer la communauté scolaire à une prise de conscience sur toutes les pratiques innovantes qui s’imposent aujourd’hui pour une scolarité bien réussie de nos enfants.

Bravo et bon courage à vous.

Bonjour,

Merci pour votre message. Cela m’encourage à continuer.

En vous souhaitant mes meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2026.

Jean-François

merci

c’était un des sujets de discussion hier au soir et je n’ai été surprise du pessimisme ambiant : avec l’IA le niveau de tous va baisser !

Vos arguments m’auraient été fort utiles

Bonjour,

Merci pour votre message.

C’est quand même curieux cette idée » avec l’IA le niveau de tous va baisser ! » Cela montre l’état d’esprit de ceux qui y croient.

Quand j’étais élèves, sans internet, sans IA, quand je ne comprenais pas le cours, j’avais recours à mes camarades, qui parfois ne comprenaient pas tout où avaient du mal à m’expliquer. EN l’absence du professeur qui était fort occupé, il fallait trouver le bon livre qui explique, aller en librairie ou bibliothèque pour y avoir accès. Une vraie galère! Alors oui, il fallait apprendre à faire des efforts, mais le décrochage était réel et rapide. Pour réussir, il fallait être sacrément tenace! Sauf que l’on en parlait pas à l’époque.

Hier en rentrant de l’école, ma fille était un peu déprimée : elle n’avait rien compris du cours d’histoire. Et ce matin elle me fait des remarques sur le moyen âge. Elle était littéralement transformée. Que c’est-il passé ? En 1h00 ChatGPT lui a refait le cours de façon claire. Elle a posé mille est une questions où l’IA a répondu poliment et calmement.

Ce n’est qu’une anecdote personnelle, mais qui reflète une réalité.

L’IA est une vraie révolution.

Comme toujours ceux qui ne sauront pas s’adapter … disparaîtront.

Et le système éducatif français, 26ème au classement PISA, crie au danger de l’IA. Et certains proposent de l’interdire! La baisse de niveau n’est pas là où on le croit 😉

En vous souhaitant une bonne journée

Bien cordialement

Jean-François